क्या हम जीवन में कुछ भी सहज और स्वाभाविक होते हैं? सबकुछ ओढ़ा-बिछाया सा न हो। बिलकुल सहज, जैसे बारिश की बूंदें, जैसे फूलों का खिलना, जैसे उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक हर दौर और हर सभ्यता में एक खास उम्र में आकर हर लड़की और लड़के के मन में प्रेम का उपजना, जैसे सहज रूप से बिल्ली का आकर दूध चट कर जाना। हम गरीब, पिछड़े, सामंती मुल्क के बनाए नियमों को नहीं मानते। यह स्वत: नहीं हो जाता, ऐसा करने के लिए हम अपने आपसे और अपने आसपास की दुनिया से लगातार एक युद्ध लड़ते होते हैं और अगर आदमी सचेत न हो तो वह निरंतर संघर्ष हमें इतना विरूप कर देता है कि न लकीर के उस पार और न इस पार ही हम एक सहज मनुष्य रह जाते हैं।

क्या हम जीवन में कुछ भी सहज और स्वाभाविक होते हैं? सबकुछ ओढ़ा-बिछाया सा न हो। बिलकुल सहज, जैसे बारिश की बूंदें, जैसे फूलों का खिलना, जैसे उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक हर दौर और हर सभ्यता में एक खास उम्र में आकर हर लड़की और लड़के के मन में प्रेम का उपजना, जैसे सहज रूप से बिल्ली का आकर दूध चट कर जाना। हम गरीब, पिछड़े, सामंती मुल्क के बनाए नियमों को नहीं मानते। यह स्वत: नहीं हो जाता, ऐसा करने के लिए हम अपने आपसे और अपने आसपास की दुनिया से लगातार एक युद्ध लड़ते होते हैं और अगर आदमी सचेत न हो तो वह निरंतर संघर्ष हमें इतना विरूप कर देता है कि न लकीर के उस पार और न इस पार ही हम एक सहज मनुष्य रह जाते हैं।आज से तकरीबन 12 साल पहले एक बार इलाहाबाद में गंगा के तट पर एक दोस्त के साथ बैठे हुए अचानक ही मेरे मुंह से यह गाना फूट पड़ा - छिपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। किसी बड़ी गहरी भावना में भरकर मैंने कहा, यह गीत मुझे बहुत पसंद है।

वह दोस्त खुद को नारीवादी कहती थी। मुझे पता नहीं, नारीवाद क्या था, लेकिन जो भी था, उसी ने हमें यह स्पेस दिया था कि हम बिलकुल निर्जन गंगा के तट पर जाकर बैठ सकते थे, गाना गा सकते थे और ऐसे तमाम काम कर सकते थे, जो मेरे परिवार, पड़ोस और शहर की लाखों लड़कियों के संसार में दूसरे ग्रह की बात थी।

लेकिन ये गाना सुनते ही वह बिदक गई। बोली, बकवास है। दिस सांग इज शिट। कैसे कोई औरत खुद से खुद को उठाकर चरणों में रखने की बात कर सकती है। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ डिग्निटी है कि नहीं। और व्हॉट इज दिस शिट मंदिर। दिस सांग इज पॉलिटिकली ए शिट।

इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। गाना अच्छा लगता था बस। गाने के पॉलिटिकल स्टैंड के बारे में न सोच पाने की कमजहनी के कारण मुझे थोड़ी हीनभावना सी महसूस हुई। एक औरत खुद को उठाकर आदमी के चरणों में गड़ाए दे रही है और मैं उस गाने की तारीफ कर रही हूं। आय एम ऑलसो पॉलिटिकली ए शिट।

उस बात को 12 साल गुजर गए और पॉलिटिकली शिट होने के बावजूद मैं उस गाने को आज तक नापसंद नहीं कर पाई।

हमने अपने परिवेश में औरत को कीड़े-मकोड़ों की तरह जीते, अपमानित होते, पिटते, छेड़े जाते, बलात्कार होते और जलाए जाते देखा था, इसलिए होश संभालने के साथ ही हम उस पूरे समाज के प्रति विरोध की एक तलवार ताने ही बड़े हुए। मार-मारकर लड़की बनाए जाने का विरोध करने की कोशिश में पता ही नहीं चला कि कब हम मनुष्य भी नहीं रह गए। स्त्रियोचित गुणों की लिस्ट जलाकर खाक करने के चक्कर में हमने सारे इंसानी गुण भी जला डाले। त्याग, प्रेम, दया ममत्व, सहनशीलता, सहिष्णुता, उदारता, जिसे औरत का गुण बताया जाता था, उन सारे गुणों को हमने पानी पी पीकर कोसा, उस पर थूका, उसे लानतें भेजी। लेकिन हम नहीं समझे कि इस हर कदम के साथ हम कमतर मनुष्य होते जा रहे थे - हर समय युद्ध की मुद्रा में तैनात, प्रतिक्रियाओं और विरोधों से भरे हुए।

ये सच है कि हमारा समय सचमुच बहुत कठिन था। हमारे दुख, हमारे जीवन की त्रासदियां मामूली नहीं थीं। उन्हें हल्के में उड़ाकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। उस दुनिया से लड़ने के अलावा कोई और राह भी नहीं थी, लेकिन हमारी लड़ाई के तरीके भी उतने ही संकीर्ण और सामंती थे, जितना कि वह समाज जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि लड़ाई का यह तरीका हमारी दुखभरी जिंदगियों में और जहर घोल देगा।

हमें आपत्ति थी त्याग, प्रेम, दया ममत्व, सहनशीलता, सहिष्णुता, उदारता जैसे तमाम गुणों को सिर्फ औरत की बपौती बनाए जाने से, लेकिन क्या हम इन गुणों को ही जलाकर खाक कर सकते थे? जिस उन्नत और बेहतर मनुष्य समाज की हम बातें करते थे, उस समाज में क्या ये गुण औरत और मर्द दोनों में नहीं होने चाहिए थे? मर्द इनकी आड़ में औरत का शोषण करते हैं, यह गलत है। लेकिन एक सुंदर दुनिया में ये गुण पुरुषों में भी उतने ही होंगे, जितने कि स्त्रियों में।

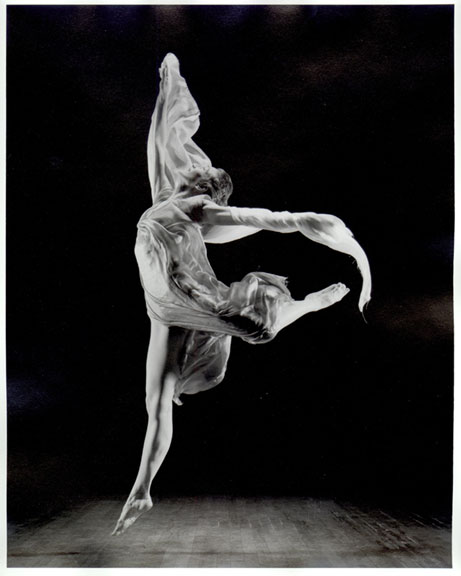

इतिहास में ऐसा भी समय आता है, जब दुखी, अभावग्रस्त और उत्पीडित सभ्यताएं वास्तविक गहरे प्रेम की नमी और ऊष्मा को बचा नहीं पातीं। लेकिन प्रेम में किसी के चरणों में खुद को समर्पित कर देने की चाह बहुत मानवीय है। यह सभी मानवीय सभ्यताओं में रहेगी। ऐसे स्पार्टाकस होंगे, जो पशुओं से भी बदतर यंत्रणामय जीवन जीने के बावजूद उस बिलकुल निर्वस्त्र विवर्ण पथराई हुई बाजारू औरत, जिसे उसे संभोग के लिए दिया गया हो, की देह छूने के बजाय, उसकी ओर कपड़े का एक टुकड़ा बढ़ा देंगे और उसे धीरे से बैठ जाने को कहेंगे। प्रेम में समर्पण बहुत मानवीय है। यह दोनों ओर से है। यह स्त्री का शोषण नहीं है। हर अमानवीयता का प्रतिकार करते हुए भी अपने भीतर की मानवीयता को बचा लाना है। प्रेम में सचमुच किसी पुरुष के चरणों में समर्पित हो जाना है। बेशक, वह भी इतना ही समर्पित होगा। ये बात अलग है कि उस समर्पण में कोई नाप-तौल नहीं होगी।